歴史を扱うということはリスキーなことだ。

何がそのリスクを招くのかというと「あのとき本当に何があったのか」を追求する時だ。

まさにその認識をめぐって国家同士がいがみ合っている現状を我々は日々目にしている。

その認識の隔たりに敢えて分け入ろうとするならば高度な専門性と冷静さを有することが必須条件となるが、感情の動きを大事にするアーティストはそれには向いていないと私は思う。

では、アーティストが歴史に分け入るとは如何なることであろうか。

それは歴史という巨視が取りこぼしてきた一つ一つの小さな体験や記憶や感情に目を向けていくことだと考えた。

親子3代に渡り日本統治下の台湾で生まれ育った祖母の記憶を頼りに、日台の場所と歴史を跨ぐライフワークを通し私が得た視座は「社会は下から見るもの・歴史は中から見るもの」というものだ。

社会の表層を追っているだけではその本質は見えてこないし、歴史という巨視だけ追っていてもそこに息づくリアルな体験や記憶や感情は見えてこない。

私が目にする資料の一つにはオーラルヒストリーというまさに当時を生きた人々の本物の声が記録されている。そこには「統治=国家犯罪」という単純図式では語れない生活のリアルが温度感を保って保管されている。

私がアーティストとして行いたいのはそうした資料を読み込んだ上で、情報を私の中で咀嚼し新たに現在を生きる私の感覚で表出し、ややもすると歴史や国家という重いテーマから反射的に目を背けがちな人々へ、感覚的な部分での共感を呼び掛けたいのだ。

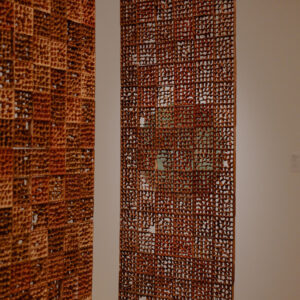

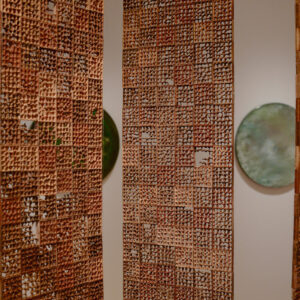

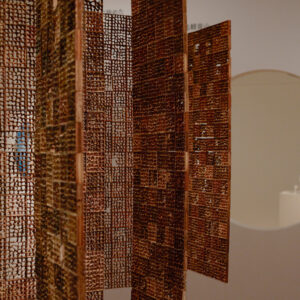

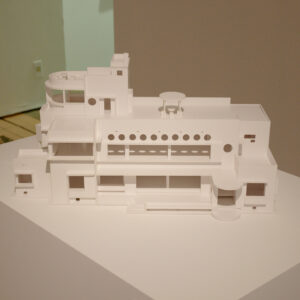

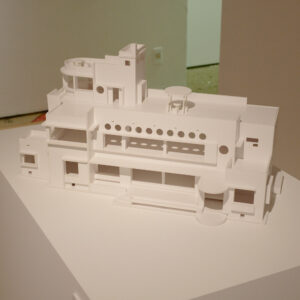

本展覧会では私の祖母たちが住み暮らした統治時代の名建築の一つである「高橋邸」をテーマに台湾人アーティストの周 武翰とで展示構成をした。

統治という重いテーマの中で、建築や街並みなどの文化的キーワードは双方の民族感情において緩衝的な役割をする。

今でもインターネット上で統治行為には言及せず建築物や街並みへのノスタルジックな反応を見て、私は政治的に軽視され続ける文化の平和的な力をまざまざと見せつけられた。

私と周 武翰はまさにその建築物を介して奇跡的に出会ったのだ。

当時、私にとっての高橋邸は今は無き祖母たちの家という程度の認識であったが、大戦後の中国国民党の戒厳令下においてはおぞましい場所として使用されたという経緯を初めて知った。

図らずも高橋邸を通して我々は台湾における大戦前後を負う視点を有していたのだ。我々は鑑賞者が高橋邸のエッセンスと当時の空気を感じながら自然と大戦前後の台湾を跨ぎ体験することを意図した。

世界的な情勢不安の中、本展覧会をきっかけに台湾と日本の間にある両国の人々の記憶や関係性に今一度触れてみてほしい。

他国と敵と味方に分かれていがみ合うのか、文化的に水面下で友好関係を築いていくのか、我々一人一人の生き様でどのような未来を紡いでいくのかが問われていると感じている。